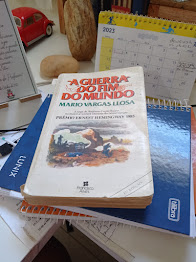

Benjamin Abrahão: entre anjos e cangaceiros, de Frederico

Pernambucano de Mello, Escrituras Editora, São Paulo, 2012.

Marcos José de Souza

Ao adentrar o campus da nossa Universidade Federal de

Sergipe, mais precisamente no Departamento de Educação Física, fui recebido

pelos parceiros do Grupo de Pesquisa Cinema e História, Janisson, Hamílcar –

nosso coordenador – e Marcelo; Onesino Neto chegou logo depois. De Marcelo,

recebi o livro Benjamin Abrahão: Entre anjos e cangaceiros de Frederico

Pernambucano de Mello, uma agradável surpresa, principalmente porque ele disse

que não era somente eu quem presenteava com livros – o parceiro fez alusão a um

livro dado por mim aos integrantes do grupo.

E cá estou para registrar minha leitura, feita com a

tranquilidade que um professor quase aposentado se permite – leitura pausada,

sem pressa.

Além da própria vida no Juazeiro do Norte, do imigrante sírio-libanês,

como o título sugere, há um quadro da correlação de forças no Nordeste

Brasileiro, quando ainda tínhamos a região Leste (mas essa informação é somente

um detalhe), destacando-se nessa correspondência a figura do Padre Cícero Romão

Batista. Entretanto, o rápido olhar dessa produção textual vai se concentrar

somente nas aparições, pelo qual o Estado de Sergipe é mencionado na obra já anunciada

e identificada no presente texto.

A seguir, as declarações reproduzidas listam as aparições nos

excertos somente para título de registro textual – a obra não está copiada plenamente

a fim de permitir que, a quem for ler o livro, sinta o deleite da novidade com

o que não será transcrito; a cada menção é realizado um breve comentário sobre esses

trechos – doravante o nome Benjamin Abrahão será grafado com as iniciais BA:

No verão de 1936, está em Aracaju para esse fim,

anotando na caderneta que tomara o trem na estação do Visgueiro, município de

Muribeca, depois de ficar " de 14 a 18 de outubro em Propriá ", de jantar

na "Vila do Cedro a 19 no sítio do senhor José Vieira, ", quando

finalmente apanha o trem para a capital. (p. 135).

No dia seguinte, dá uma olhada no mar - alegria do

matuto em que se convertera - e, no combinado da véspera, é recebido na redação

do ‘Correio de Aracaju’, jornal de renome na terra. Do resultado da conferência

de imprensa, a folha se ocupa em boa parte da terceira página, edição de 21 de outubro

(p. 135-136)

Esses dois primeiros pontos em evidência registram a

passagem de BA pelo Estado Sergipe.

“Comensal de um governador de Estado, ao menos o de Sergipe,

depois interventor federal [...]” (p.141).

O autor se refere à relação protetiva entre as autoridades

legal e a clandestina; este vínculo não aparece na citação, mas trata-se de

Lampião e seus companheiros e companheiras. Vejam que o adjetivo usado é “comensal”,

mas funcionando como substantivo, é um termo elegante, diria até literato, para

designar a relação parasitária entre os dois homens de poder no cenário

sergipano, um legalizado, constituído por força de lei do Estado, o outro, o

poder da força física e da capacidade de alheamento de liderados. O primeiro,

na cidade, o segundo, no campo.

“Outra anotação nos fala de um Virgulino que já conhecia o

cinema. Que já se deliciara até mesmo com a fruição de um longa-metragem

completo. Na cidade de capela, Sergipe, em 1929” (p. 163).

Nesse trecho temos um registro de anotação de BA dando conta

de mais um bom momento de Lampião em terras sergipanas, na oportunidade, em

momento de lazer com a sétima arte. Outro detalhe importante é a presença do

cinema no interior do Estado. Pergunta-se: esta sala ainda está funcionando?

O engenheiro Silva Lima, chefe da comissão baiana de Inspetoria

Federal de Obras contra as Secas declarava ao jornal A tarde de Salvador, no

final de 1937: "Quem nunca viajou pelo nordeste da Bahia e oeste de

Sergipe não faz ideia do pavor que reina naquelas bandas, produzido pelas

antigas incursões de bandidos nas várias localidades e pelo perigo que as

populações consideram sempre iminente de novas entradas” (p. 174).

“1930 - Ferimento a bala no quadril, leve, no município de

pinhão Sergipe, tratamento também caseiro’” (p. 191).

“Vêm a seguir as cidades que o bandoleiro conhecera por bem

ou por mal, conservadas a ordem do ditado e a nomenclatura de época[...] Sergipe

- Capela, Aquidabã, dores saco do Ribeiro, boca da mata” (p. 191).

“[...] assinale-se a perspicácia de omitir cidades que

frequentava disfarçado, sobre a proteção do chefe local [...]. Ou Propriá,

Sergipe. Ou mesmo Aracaju, pelas mãos do coronel Hercílio de Brito” (p. 191).

Nesses trechos temos a indicação da passagem de Lampião e

seu séquito, de modo livre e às vezes com a anuência da autoridade local, ou

como prisioneiro, neste caso algum membro.

O segundo: "Queimada do milho, município de São

Paulo Sergipe, nove índios molestaram até a morte o menino de 17 anos chamado Aymuth".

São Paulo hoje é Frei Paulo. O nome da vítima sugere que seria índio também.

Fica a angústia de Benjamin diante dos acontecimentos. E a comprovação do

quanto se espalhou nas andanças do período, pois que segue daí para Carira no

mesmo Estado, onde dorme "em casa de Miguel José dos Anjos, a 28 de

outubro de 1936”, entrando na Bahia no dia seguinte. Um viageiro insaciável. (p.

199).

No excerto supramencionado o autor traz anotações de BA

quando passou pelos municípios citados ao se deparar com atos que lhe chamaram

a atenção. Depreende-se também do acolhimento que o estrangeiro dispunha por

onde passava – mas nem sempre foi assim.

Amizades feitas de Fortaleza aos Sertões de Sergipe E

da Bahia, os convites de trabalho começam a chegar à base montada no Pau Ferro.

Onde dois olhos negros, redondos e doces tinham se aliado, nos últimos dias, às

razões negociais de permanência do nosso homem de cinema na vilazinha

progressista (p. 244).

Esse trecho da página 244 ilustra outra vertente do

secretário do Padre Cícero, o BA, a vaquejada.

Não é tudo, no plano da política tributária do

capitão Virgulino, efervescência de aprimoramento no período. Há dois casos

documentados, ao menos, de compra e venda de propriedades rurais taxadas por um

arremedo de imposto de transmissão. Um em Sergipe, figurando como

"contribuinte" certo senhor Ávio Brito [...] (p. 252).

Outro registro do livre trânsito de Lampião em terras

sergipanas onde aparece como proprietário de imóvel.

O analista de hoje, com a segurança do acesso a

depoimentos dados por ex-cangaceiros depois de extinto o cangaço, nota ser

irretocável a geografia do bando traçado por Mariano para o meado dos anos 30,

na longa entrevista concedida ao jornal recifense. Ouçamos suas palavras: “Lampião,

nesses últimos tempos, tem-se embrenhado nas caatingas do Estado de Sergipe e

se demora principalmente nos municípios de Porto da Folha, Simão Dias, Aquidabã,

Gararu e Frei Paulo, sendo neste último que o bandido-chefe fez, com uma certa

segurança, o seu quartel-general. De quando em vez, Lampião, à frene de uma

parte de seu grupo, invade a Bahia, entrando ali nos municípios de Jeremoabo, Cícero

Dantas e Paripiranga, que separam os Estados da Bahia e Sergipe (p. 254).

[...] Enquanto isso se dá, “os grupos de Corisco,

Luís Pedro, Ângelo Roque, Moreno, José Sereno, Moita Braba, Chumbinho, Pedra

Rocha e outros, matam, roubam, promovem incêndios, praticando, enfim, toda

sorte de misérias.” Para fechar o roteiro, antes do regresso à amenidade das

estações d’água em Sergipe [...] (p. 254-255).

Esta citação, também citada pelo autor, são palavras do tenente

Luís Mariano da Cruz, da polícia de Pernambuco. O que chama a atenção é o

distanciamento geográfico das cidades sergipanas para o percurso feito na Bahia

e, neste interim, destaca-se Simão Dias, Sergipe, como passagem de Lampião,

também fora da rota das demais cidades sergipanas.

Eis aí o GPS dos caminhos recorrentes de Lampião por

toda a segunda metade dos anos 30 - no que seria a visão cibernética de um

jovem de hoje - revelado por quem sabia do que falava, com responsabilidade e

fé de ofício para fazê-lo. Vida mansa que poderia ter escorrido por mais

vinte ou trinta anos balizada por Águas belas ao norte, e frei Paulo, ao sul

Pernambuco e Sergipe respectivamente, feudos de coronéis poderosos encravados

em ambos os polos- Audálio Tenório, pelo alto, Napoleão Emídio fechando o lado

de baixo- não fora o afiamento dos dentes do Estado Novo no início de 1938 levando

os coronéis das extremas, e praticamente todos os demais, a revogarem o apoio

rentável que liberalizavam em favor do cangaço havia décadas, na

preocupação repentina de salvar a própria pele. (p. 255, grifos nossos).

O texto supracitado mantém a constância das informações a

respeito do Tenente Mariano sobre as boas relações do Cangaço, sob a

corporificação de Lampião, com as forças econômicas, mais precisamente nesse

mesmo fragmento, os famosos coronéis do interior do Brasil, cuja hegemonia foi

atribuída somente ao Nordeste Brasileiro, o que não é verdade, afinal todas as

regiões desse país tiveram seus coronéis – alguns juram que eles existem ainda

e eu sou um deles. Os grifos nossos destacam e reforçam o que já havia sido

comentado no presente estudo.

Estava aberta a pista pela qual correria contra o

tempo, no afã de distribuir o produto pelo comércio fixo e pelas feiras de Pernambuco,

Ceará, Alagoas Bahia e Sergipe na melhor configuração. Tinha nas mãos um

produto cultural vendável e barato, ante o qual nenhum sertanejo se quedaria

diferente (p. 262).

Esse trecho oferece a informação somente da persistência de

BA em continuar ativo, dessa feita, vendendo seus produtos oriundos das suas

visitas ao acampamento de Lampião.

“Em Alagoas e Sergipe, os governadores Osman Loureiro e

Eronildes de Carvalho não somente são mantidos como galgam a blindagem da

interventoria federal em suas unidades” (p. 267).

Nesse extrato da página 267, o autor informa os leitores

sobre a ação do Estado Novo e como ele se espalha pelas unidades federativas.

Os recortes a seguir estão no final do livro e apresenta o

registro do que entendeu Lampião em face das visitas que BA fizera ao

acampamento, fazendo fotos e filmes:

Em Sergipe, a postura de Lampião evoluíra nos últimos

meses para coincidir com o pensamento do militar e do chefe político quanto ao

árabe. Ao cangaceiro Candeeiro, um dos oito homens de sua guarda pessoal, Virgulino

viria surpreender em conversa ao revelar que mataria Benjamin se o encontrasse.

"Ele foi falso comigo, levando de mim para contar aos oficiais",

rosnava baixinho, riscando na areia as iniciais do agora desafeto. Lampião se

queixava ainda da massificação das fotografias por todo lugar, "fora do

que ficou combinado" (p. 269-270, grifo nosso)

A incursão mais recente do bando de cangaceiros, com Lampião

se dera no meado de 1937 ainda uma vez partindo de Sergipe, atravessando Alagoas

e chegando a cruzar a fronteira sul do Sertão pernambucano na reprodução do

roteiro que apontamos acima. Esse trecho grifado se refere a outro trecho

do livro que não reproduzimos aqui [...] (p. 269-270, grifo nosso)

No começo de 1938, logo a 11 de janeiro, O Diário de Notícias,

de Salvador, noticiava a morte em Sergipe do chefe supremo do cangaço, vencido

pela tuberculose. Balela. Barriga de imprensa. Mais uma nessa linha. Mas que

ganhará espaço até mesmo no New York Times de 13: " O fora da lei número

um morre em sua cama, no Brasil " [...] (p. 269-270)

Refeito, à frente de 17 cabras e duas mulheres, o

chefe de cangaço inicia o roteiro habitual de regresso a Sergipe, que inclui a

passagem pelo município de Águas Belas, a imprensa assanhada, registrando cada

surgimento ao longo da trajetória o seu tanto previsível. (p. 269-270)

Na conclusão é realizado um comentário generalizante sobre o

livro ao tempo em que são apontados outros caminhos pós-leitura para o

enfrentamento das ideias e principalmente informações que o livro proporciona.

Na verdade, uma ótima e rica leitura que dialoga com outras fontes, além da

própria História.

À guisa de resenha, algumas informações básicas serão dadas e

o devido atendimento ao que pede um texto do gênero. Eis o que Benjamin

Abrahão: entre anjos e cangaceiros, de Frederico Pernambucano de Mello, apresenta

e como isso é desempenhado, publicado pela Escrituras Editora, São Paulo, no

ano de 2012.

Com uma linguagem que aproxima o leitor, como, por exemplo, as

passagens que claramente dialogam com quem o lê, em outras, usa de palavras de

cunho popular. O texto permite o leitor viajar pelos caminhos, estradas, ruas;

embrenha-o pela catinga, aproximando-o do perigo das emboscadas, enfim, uma

aventura histórica no Nordeste Brasileiro dos anos 30, mas não exclusivamente,

do século XX.

Antes de adentrar à estrutura do livro, faço saber que outras

leituras são sugeridas como, por exemplo, a relação com o cinema e os filmes Baile

Perfumado (1997), de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, pela relação direta do

sujeito histórico principal estar nesse filme. Também há uma íntima, mas não

direta, relação com Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), de Marcelo Gomes, quanto

à presença da Bayer e da propaganda dessa empresa alemã nos rincões do Nordeste

Brasileiro. Por fim, mas não esgotando as relações, está presente o beato Lourenço

que sofreu o ataque do Exército Brasileiro e, tal qual Canudos, há 4 (quatro) décadas

atrás no sertão da Bahia, também sofreu por duas vezes a chacina de seus

seguidores. A sugestão sobre essa temática é o livro Pedra Bonita (1968), de

José Lins do Rego.

A estrutura do livro apresenta-se em duas grandes partes

sendo a primeira e maior delas, os capítulos, que somam 12 (doze), enumerados

com títulos bastante sugestivos e que apresentam a abrangência que um livro de

História, mesmo localizado – a vida de um sujeito histórico, consolidado

tradicionalmente ou não, pontual – quando se refere a um determinado tempo

histórico, não deixa de identificar o seu momento histórico no universo maior,

para a obra, a História do Brasil. Logo, é um livro de História que parte do

singular, imerge no plural e ali permanece, emerge ao singular, ladeado com o

plural.

A segunda parte da estrutura do livro diz respeito ao rico

acervo fotográfico que apresenta, o qual foi editado no final do livro, após o

último capítulo. Assim, quem o ler pode apreciar duas leituras em uma só: a

primeira sobre os textos propriamente ditos e consolidados, aqueles que

aparecem compostos por palavras e a segunda, com as fotos que também “contam” a

sua História sem deixar de ser a mesma da primeira parte. As notas ao final de

cada capítulo, como um honesto historiador, enriquecem a leitura, tornando-a

mais ampla.

O livro ainda conta com Anexo, no qual constam documentos

oficiais, sendo um jurídico e outro jornalístico e o terceiro, do padre Cícero

Romão Batista, Fontes, divididas em bibliográfica, jornalística, arquivística e

de entrevistas e, por fim, um Índice Onomástico.

Portanto, o livro é por si uma fonte histórica que trata

sobre sujeitos e seus fatos históricos, uma obra essencial para quem quer

conhecer um pouco do Brasil. Sim, um pouco, porque nossa História é vasta e um

livro somente não é suficiente para nos conhecermos totalmente. Aliás não há um

livro com essa magnitude. O livro sobre a vida de Benjamin Abrahão é uma

leitura necessária.

Imagens :

À esquerda – Benjamin e Padre Cícero

À direita – Benjamin

Ao centro – Frederico, o autor

.jpeg)